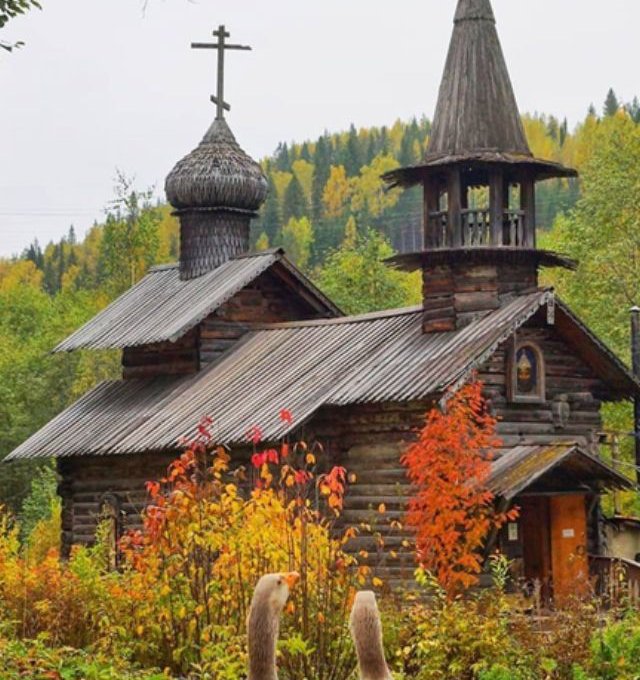

От ветра, набегающего с Белого моря, очень холодно. Наша группа из пяти человек и местный гид стоит на берегу. В объектив моего телефона попадает не только суровая красота поморского берега, но и почерневшая от времени деревянная часовенка, притулившаяся на скалистом выступе. По местной легенде, её поставил в XVI веке купец Савва. Его корабль чуть не разбило в шторм, а ему во сне явилась сама Богородица, поведала о муках, что ждут грешников на том свете, и спасла. Взамен он дал обет построить эту часовню…

Почему именно Русский Север по сей день дышит этими тайнами? Почему сюда едут не только за эпическими пейзажами, но и за ощущением «иной», скрытой реальности, за встречей с чем-то подлинным и древним? Ответ кроется в уникальном сплаве суровой природы и древних, часто запрещенных церковью текстов — апокрифов. Это они, как невидимые картографы, веками рисовали сакральную карту этих земель, и именно их отголоски слышатся сегодня в запросах современных духовных искателей и в контенте блогеров.

Глава 1: Что такое апокрифы? «Прелесть запретного знания»

Чтобы понять Север, нужно понять апокрифы. Это не просто сказки. Апокрифы (от др.-греч. ἀπόκρυφος — «сокровенный, тайный») — это религиозные сочинения, почитаемые как священные огромным числом людей, но не включенные официальной церковью в библейский канон. Они возникли на стыке канонического христианства, языческих верований и народной фантазии, создавая пестрый и невероятно живучий пласт «народной Библии».

Почему же их запрещали? Причины были строго догматическими:

1. Расхождения с каноном. Они часто предлагали альтернативные, слишком вольные трактовки ключевых событий. Где в Евангелии лаконичность, там в апокрифах — красочные, подчас шокирующие подробности детства Христа или жизни Богородицы.

2. До-христианские корни. В них сильно влияние древних магических практик, астрологии и языческих мифов. Церковь видела в этом опасную «прелесть» — обольщение, искушение для простого, неискушенного в богословия ума.

3. Народная интерпретация. Апокрифы отвечали на вопросы, на которые канон не давал простых ответов. Они были ближе, понятнее и образнее. Это была «Библия для бедных» — и в материальном, и в интеллектуальном смысле.

Звезды северного апокрифического неба:

«Хождение Богородицы по мукам» — безусловный хит Русского Севера. Это текст, который на века сформировал народное представление о загробном мире. Это не просто богословский трактат, это руководство по выживанию души, написанное в жанре божественного хоррора. Именно здесь кроется та самая «средневековая жуть», которая врезалась в коллективное сознание. Богородица, сопровождаемая архангелом Михаилом, спускается в ад и видит, как мучаются грешники. И это не абстрактные муки, а конкретные, изощренные и привязанные к каждому проступку:

Клеветников и лжецов вешают за язык над адским пламенем. Ленивых и сонных заставляют вечно карабкаться по раскаленной крутой горе, с которой они вновь и вновь падают. Вороватых и скупых грызут зажатые в их руках монеты, которые превратились в раскаленные угли. Грешников, погрязших в распутстве, раздирают на части их же собственные дети, зачатые в грехе.

Эти образы были мощнейшим инструментом морального устрашения и социального контроля. Они были страшнее любой проповеди.

Эти образы были мощнейшим инструментом морального устрашения и социального контроля. Они были страшнее любой проповеди.

«Голубиная книга» — глубокий духовный стих-загадка о происхождении мира. «У нас белый вольный свет зачался от суда Божия, солнце красное от лица Божьего... а темная ноченька от дум Господних». Это уже не устрашение, а попытка философски осмыслить мироздание.

«Сказание о двенадцати пятницах» — пример магизации календаря. Текст-инструкция, указывающая, какие пятницы в году особенно святы и как их соблюдение может спасти от тех самых адских мук, описанных в «Хождении...».

Именно эти тексты, переписанные втайне, зачитанные до дыр, легли в основу уникального мировоззрения русского северянина.

Глава 2: «Великий исход в Беловодье»: Как апокрифы осваивали Север

Почему же именно Север стал заповедником этой традиции? Удаленность от центра, суровый климат, сохранявший архаичные уклады жизни, — все это создало идеальный буфер для сохранения «древлего благочестия».

Катализатором стал раскол Русской церкви в XVII веке. Для староверов, бежавших от гонений из центральной России, древность была главным критерием истины. Они бежали не только с иконами и каноническими книгами, но и с той самой «народной Библией» — апокрифами, которые в официальной церкви уже были под строжайшим запретом. Старообрядческие скиты в глухих лесах Поморья, Обонежья, Выговской пустыни стали не просто убежищами, а настоящими «хард-дисками» древнерусской книжности.

Апокрифы оживали в самых разных ипостасях:

Апокрифы оживали в самых разных ипостасях:

В быту: Жуткие картины из «Хождения Богородицы по мукам» напрямую порождали практику «обетных» построек. Человек, надеясь избежать страшной участи или благодаря за спасение, давал обет — построить часовню или поклонный крест. Так что в следующий раз, увидев одинокую часовню посреди северного леса, знайте: это может быть вещественная просьба, «выкуп» от тех самых апокалиптических ужасов, описанных в апокрифах.

В искусстве: Апокрифы стали главным сюжетом для «северных писем» — иконописи и храмовой росписи. Детализированные, буквально иллюстрированные сцены Страшного суда на стенах деревянных храмов — это прямые визуализации апокрифических текстов. Для малообразованной паствы эти росписи были наглядным и эффективным «комиксом» о последствиях греха. Строгие лики святых, весы, взвешивающие добрые и злые дела, чудовищная пасть ада — всё это было не выдумкой художника, а переводом текста на язык визуальных образов.

В колонизации: Это самый яркий пример того, как миф двигает историю. Апокрифические легенды о далеких праведных землях стали мощнейшим мотиватором для миграции. Самый известный миф — о Беловодье, тайной стране справедливости и истинной веры, где-то на далеком востоке. Другой — о невидимом граде Китеже, ушедшем под воды озера, чтобы не достаться врагу. Это были не просто сказки; это были духовные цели. Целые общины староверов собирали пожитки и уходили все дальше в неисследованные леса Севера и просторы Сибири на поиски этого земного рая. Так апокрифы выступили в роли духовного навигатора, двигавшего освоение новых территорий.

Эти тексты жили и в устном фольклоре: духовные стихи, причитания, сказы, передаваемые каликами перехожими.

Глава 3: От рукописной тетради к цифровому аватару: Эволюция носителя

XX век принес колоссальные изменения, но традиция не умерла — она трансформировалась. Цепочка передачи апокрифического знания прошла удивительную эволюцию:

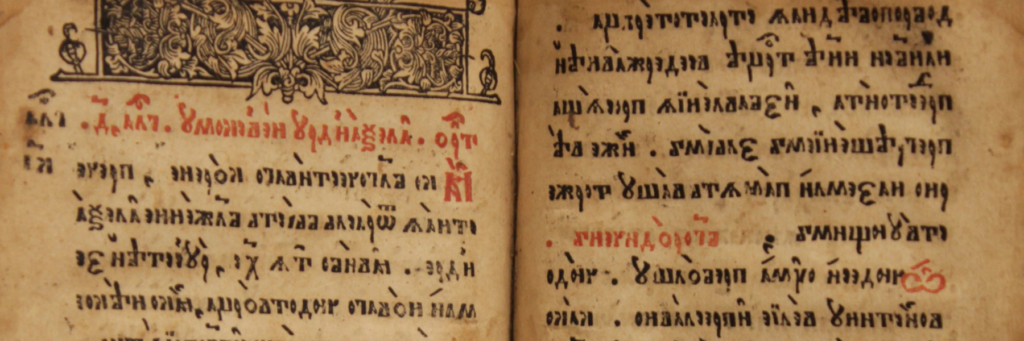

1. Скрипторий старообрядческой общины. В глухом скиту переписчик-самоучка аккуратно копирует текст с ветхого оригинала на дешевую бумагу. Он ценит каждую букву, порой добавляя на полях собственные пояснения.

2. Тайное хранение. Готовая тетрадь прячется в берестяной коробке, под крышей дома или в тайнике в лесу. Ценность этой книги неизмерима.

3. Фольклорные экспедиции. Советские этнографы и филологи (вроде Александра Афанасьева) ездили на Север и записывали эти сюжеты из уст последних хранителей традиции. Это был первый шаг от рукописной тайны к академическому изучению.

4. Оцифровка. В XXI веке крупные библиотеки и академические проекты оцифровали тысячи рукописей. Сайты вроде «Рукописные памятники Древней Руси» позволяют любому желающему скачать PDF некогда запретного апокрифического текста, на перевозку которого pilgrim risked his life. Запретное знание стало доступно в два клика.

Новые проводники новой эры:

Цифровая эпоха породила новых «сказителей», переупаковывающих древние сюжеты для современной аудитории:

YouTube-каналы о «тайнах Руси», «запретной истории», «русской мистике» используют фрагменты апокрифов как основу для своих роликов. Их сопровождает драматичная музыка, AI-графика и сенсационное повествование.

Телеграм- и Дзен-каналы процветают за счет коротких, цепляющих постов с акцентом на мистику и жуть, часто прямо цитируя самые пугающие пассажи из «Хождения Богородицы по мукам».

Возник парадокс: то, что веками было тайным знанием для избранных, стало массовым контентом. Сакральность исчезла, но общественный интерес взорвался.

Глава 4: Полевое исследование: В поисках апокрифического следа сегодня

Цифровой интерес переливается в реальность, порождая новый феномен: апокрифический туризм.

Я встретилась с Анной, гидом из Архангельской области. Её наблюдения показательные: «Лет десять-пятнадцать назад туристы спрашивали про архитектуру, технологии строительства, жизнь крестьян. Сейчас вопросы другие: «А где у вас тут место силы?», «Правда, что в той деревне святой являлся?», «А можно на то место, где чудеса происходили?». Людям очень интересна дата постройки часовни, и ещё больше интересна легенда, которая за ней стоит».

Национальные парки («Кенозерский», «Русский Север») и музеи деревянного зодчества под открытым небом («Малые Корелы», «Витославлицы») активно включают эти истории в свои программы. Экскурсия по храму — это уже не только рассказ о плотницких узлах, а нарратив о символах «Страшного суда» на портале, о местном святом, который, по легенде, совершил чудо.

Моя собственная поездка в деревню в Поморье стала погружением в эту реальность. В почерневшей от времени часовне выцветшие фрески на стенах всё ещё источали грозную энергию. Вечером, в теплом доме, за чаем, местная жительница, баба Мария, делилась не воспоминаниями о советском времени, а историей, услышанной от своей бабушки: «Она мне рассказывала, как грешники, что родителей не почитали, в ледяной реке на том свете мерзнут, а родители над ними плачут, и от их слез река ещё холоднее становится... Рассказывала, чтобы я не шалила».

Апокриф жив. Он сменил форму, но не функцию. Он все так же отвечает на экзистенциальные вопросы, но теперь его проводники — не калики перехожие, а блогеры, гиды и музейные работники.

Заключение: Вечное Беловодье

Путь апокрифа — это история о том, как мощный пласт культуры невозможно искоренить запретами. Он уходит вглубь, сохраняется и находит новые формы выражения. Апокрифы отвечали на самые глубокие человеческие потребности: в справедливости, в понятном объяснении устройства мира, в страхе и надежде.

Русский Север, со своей историей и характером, стал естественным хранителем этой традиции. И в XXI веке мы наблюдаем удивительный ренессанс: цифровая среда дала апокрифам новую жизнь, а тяга к «аутентичности» и «осмысленному» туризму ведет людей по тем же тропам, что и древних странников в поисках своей версии Беловодья — места, где миф становится реальностью.

Так что в следующий раз, планируя поездку на Север, положите в рюкзак не только треккинговые ботинки, но и распечатку старинного апокрифического текста. Взгляните на старую часовню не только как на памятник архитектуры, но и как на портал в мир народной веры, которая оказалась удивительно живучей. Возможно, и вы почувствуете дыхание той самой древней, загадочной Руси, которая продолжает жить на страницах запретных книг и в сердцах ищущих.